第1回「困難女性支援法の成立と背景・DVの現状」講座報告

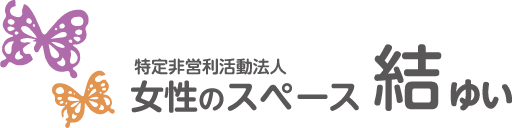

2023年9月17日に第1回の講座が開催されました。お二人の講座の講演、パネルディスカッション、グループ討議があり、熱く語り合いました。

女性のスペース結のYoutubeチャンネルはこちらです

講座内容の解説

【困難な問題を抱える女性への支援に関する法律】(女性支援新法)の成立と背景

講師:戒能民江 氏

●これまでの問題点と支援法の必要性

①我が国の女性の人権保護のために特化した法律は1956年に成立した売春防止法。議員立法で成立した、1999年男女共同参画基本法、2001年配偶者暴力防止法ができた。しかし、日本社会においてはまだまだ男女間の不平等格差は解消されていない。

②保護施設をとってみても被害当事者の立場が尊重されず、行政の社会的固定観念にとらわれて当事者が(自己責任論)支援を諦めてしまう。集団的管理指導等、2017年からは一 時保護施設の利用は減少している。コロナ禍では女性が経済的にひっ迫。若年女性、子どもの自死の増加。年齢別の多様性、複合的困難に対応できていない。

③現状の相談員の問題点について問題を抱えた女性が一番最初に接する相談員の待遇が不安定である。(スーパーバイザーがいない、確信がもてない、個別の検証がなされない等)

④相談員の絶対数が足りない。様々な問題を抱えていても住民支援に積極的に取り組んでいる行政の例として9月16日に放送されたNHKのETV特集「断らない」ある市役所の実践(座間市)が紹介された。そのぐらい熱心に対応することが求められているのではないだろうか。

●新法では

◎すべての「困難な問題を抱えている女性」が支援の対象になる。現在のシェルターは短期保護が原則だが、中長期保護施設の絶対数の不足がある。

◎「個別性の重視」本人の意思尊重・自己決定過程への支援。市区町村の支援の責務、民間団体と行政の協同による支援(制度化された支援を問い直すことで当事者中心の支援で落ちこぼれないようにする)

◎日本では女性福祉という概念がなかったが、女性支援を福祉サービスとして福祉関係機関・ 団体との連携、同時に社会福祉のジェンダー視点の強化(自治体では福祉担当と男女担当の連携・協力)の必要性が今まで以上に重要になる。

◆ドメスティックバイオレンス(DV)の現状

一般社団法人社会的包摂サポートセンター事務局長 遠藤智子 氏

●DV相談の現状

「よりそいホットライン」は、24時間365日対応の電話相談で、年間20万件を受ける。メールやチャット・10か国語に対応している。半数近くがDVの相談で、6割が精神的暴力。性的暴力は約6人にひとり。若年女性の体験では確かにあるものだと思ってよい。コロナ禍で国は「DV相談+」を発足させ、当団体も受託をした。中でもSNSやメールが増加している。

20~40代に性的暴力の相談が多い。「今なんですか?」と問い、身体的・性的暴力前提で相談を受ける。性的暴力が話題に出てこないと相談のスキルがないと思われることもある。特別給付金ももらえず、束縛や行動の制限も多く、精神的暴力は複合的である。どうしてこの状況でそう思えるのだろうかと思って聴いていく。理由があり、そこにケアのポイントがある。加害は男尊女卑と結びついているため、離婚しにくく、離婚後も続き、周囲の誤解もあり暴力は軽く捉えられがちである。これは行政の相談窓口では二次被害となる。民間団体と協働し、当事者の話を聞き、当事者を登用する事は大事である。

●相談員に求められること

相談には相談員の生き方とDVの被害は何かという理解が大きく関わる。2024年DV法の改正で保護命令制度は拡充・厳罰化される。そして、これからの相談でデジタル対応は必須である。緊急対応を含めて直接支援(シェルター対応・同行支援)の体制を整える必要性も増大している。世界・アジアの中で、国の対応は遅れており、SDGsの目標はジェンダー平等・女性支援である。

<アンケートより 参加者からのご感想>

・マスコミの報道ではあまり新法について詳細が取り上げられてなかったので、今回、お二人の先生の新法の見方や大事な視点(市区の役割の重要性)がわかり、とても参考になった。

・女性支援新法が今後どのように生かされていくか、まだ、国からもガイドラインが出ていないので、具体的な各所での業務が見えてこない。この法律の主旨を生かしていく道のりを見守りつつ、日々の仕事をしていきたい。

・新法ということばで改めて重要な局面にいることを意識させられた。会計年度職員の立場に甘えず、こういった議論の場を支援員同志も持ちたい。

・日本は遅れていると思う。今後、女性の自立を目指してどのようなことで支援していけるのか、自分でも考えていきたい。弱い立場の方の声を聴いて、フォローしていく。勉強をして続けていけたらと願う。

・日頃、相談支援にかかわりながら不十分な支援しか出来ないことに集燥感を持っていた。相談業務に関わる者として胸が熱くなった。充実した講座に感謝している。